Ausstellung in den Minoriten

Urgeschichte

Der Raum Wels ist bereits seit mehreren Jahrtausenden besiedelt. Reichhaltiges Fundmaterial wie Werkzeuge, Waffen und Schmuck veranschaulichen die Zeit von 5.000 bis 750 vor Christi.

Die Sammlung erläutert von der Jungsteinzeit über die Bronzezeit bis zur Urnenfelderzeit die kulturellen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen dieser Epochen, die die Grundlage für eine neue Gesellschaftsstruktur bildeten. Die Lebensweise der frühen bäuerlichen Kulturen wird durch Modelle illustriert.

Mag. Michaela Greisinger

Kultur und Wissen, Stadtmuseen

Römerzeit

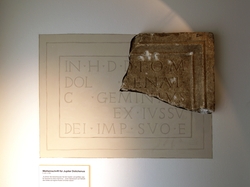

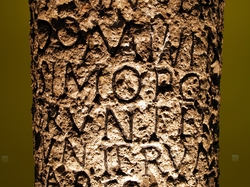

Die Bedeutung des römischen Wels (Ovilava) als Handelszentrum und Provinzhauptstadt Ufernorikums bildet den Schwerpunkt des Museums. Von ca. 15 nach Christi bis ins 5. Jahrhundert lenkten die Römer die Geschicke der Stadt. Die ersten beiden Jahrhunderte unter römischer Herrschaft brachten Wohlstand. Wels erlangte als Verkehrsknotenpunkt große Bedeutung. Der rasch wachsenden zivilen Siedlung wurde unter Kaiser Hadrian (117 bis 138 nach Christi) das Stadtrecht (municipium) verliehen und Kaiser Diokletian (284 bis 305 nach Christi) ernannte im Zuge seiner Reichsreform Ovilava zur Hauptstadt von Ufernorikum. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung werden dem Besucher auf lebendige Weise interessante Facetten des spätantiken Alltagslebens vor Augen geführt. Eine nachgebaute Straße, verschiedene Werkstätten wie Schmied oder Töpfer und ein rekonstruiertes römisches Haus zeigen Wissenswertes über die Lebenswelt der Römer. Religion und Grabkult bilden einen weiteren Höhepunkt. Die Bedrohung durch die germanischen Stämme führte dazu, dass Ovilava durch eine 1,4 Meter starke Stadtmauer und bis zu vier vorgelegte Gräben geschützt werden musste. Wirtschaftliche Krisen, Hunneneinfälle und die Völkerwanderung führten im 5. Jahrhundert zum Zerfall des weströmischen Reiches.

Frühgeschichte

Im 6. Jahrhundert begannen die Bajuwaren ihr Siedlungsgebiet auf die ehemalige Provinz Ufernorikum bis zum Fluss Traun auszudehnen. Die bayerischen Herzöge aus dem Geschlecht der Agilolfinger waren maßgeblich an der seit dem frühen 7. Jahrhundert einsetzenden Christianisierung des Landes beteiligt. Vor allem Tassilo III. bemühte sich um den Ausbau der Kirchenprovinz. In Wels zeugen Funde aus der ehemaligen Georgskapelle von der frühen Existenz einer christlichen Gemeinschaft. Hervorzuheben ist ein Grab, das neben anderen Beigaben ein Goldblattkreuz enthielt.